アリババクラウド、日本の小売業にも「ニューリテール」戦略を解く

6月15日、幕張メッセで開催された「Interop Tokyo 2018」の基調講演で、アリババクラウドのユニーク・ソング北アジア担当ゼネラルマネージャーが登壇し、アリババグループが提唱する新たな小売業の形態「ニューリテール」を解説した。

アリババクラウドのユニーク・ソング ゼネラルマネージャー

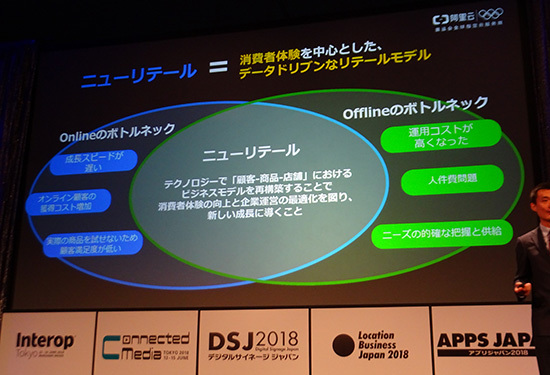

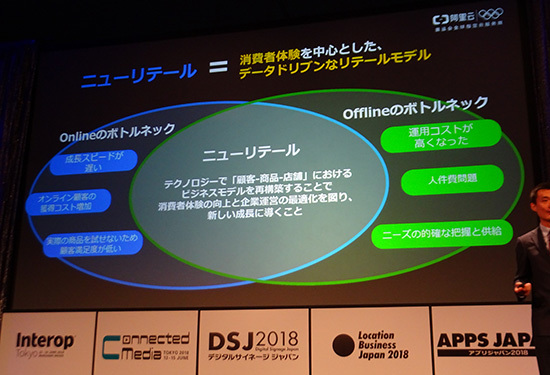

アリババグループが「ニューリテール」と呼ぶ戦略は、16年末に同社トップのジャック・マー氏が提唱。小売りというビジネスに最先端のITを導入することで、ECの顧客体験を向上させると同時に、オフラインの実店舗にも成長をもたらすという考え方だ。

ソング氏は「オンライン販売では、ユーザーは商品を手に取ったり試したりすることはできなかった。顧客体験にボトルネックがあった」と話し、小売業におけるECは万能ではないことを強調する。また、「顧客はより賢明になっており、顧客獲得コストが増大している」とも指摘。ECサイト間の競争が激化し、値下げやキャンペーンの応酬が続いているが、ECでも価格だけでなくより優れた顧客体験の提供が求められるようになっていると説明した。

一方の実店舗では、店舗をもつことや人員をおくこと自体に大きなコストがかかるほか、店舗ごとに十分な在庫を確保しなければ機会損失を招くことから、ビジネスの効率性では、そもそもの構造としてECには勝てない部分がある。

アリババの事業はECの普及を追い風として急成長したが、ソング氏は「アリババはこの波に乗るだけでは満足しない」と述べ、ITを活用したニューリテールを実現することで、オンラインとオフラインの両方で顧客に優れたショッピング体験を提供していくとした。

小売業ではECと実店舗の両方に課題がある

小売業界においては、店頭とECで、取り扱い商品や会員制度を統合する「オムニチャネル」戦略がここ数年のキーワードになっている。ニューリテールはオムニチャネルと共通する部分も多いが、両チャネルで同じサービスを提供することに加えて、新たなビジネス形態や顧客体験を体現する点に重点が置かれている。

例えば、ECサイト「タオバオ」では、タオバオに出店するブランドに対し、そのブランドの商品を体験できる実店舗の展開を支援するサービスを提供しているという。どの地域でどの商品に需要があるかは、ECで蓄積したデータを分析することで弾き出せるため、ブランドは「最も売れる場所」に体験型店舗を出店できる。また、在庫や物流に関しては、アリババが提供するECと共通のインフラを活用できるので、出店コストを最小限に抑えられる。

別の例として、アリババが出資する中国のスーパーマーケット「ヘマ」では、店舗を訪れた顧客は、商品のQRコードをスマートフォンで読み込むことで、ECサイト同様に詳細な情報を得ることができるほか、すぐに必要でないものはECサイト側のカートに入れ、後で自宅で受け取ることもできる。

また、店頭にあるすべての商品はECサイトを通じて顧客が自宅から注文可能。店内を巡回する大勢のスタッフが即座に商品をピックアップし、同店では近隣エリアへ「30分以内のお届け」をアピールしている。

注文から30分で届けるスーパーの「ヘマ」。

数十人のスタッフが店内を巡回

ソング氏は、ニューリテールの実現には、ビジネスとデータの「ハブ」を構築することが必要と強調する。小売企業内には、販売や物流など、要求の異なるさまざまなシステムがあるが、それらが統合されず「サイロ」化した状態だと、統一された体験を顧客に提供できない。データについても同じことが当てはまり、ECと実店舗各店の顧客情報だけでなく、気象情報や交通情報といった外部データについても一元的に利用できる環境がなければ、優れたサービスは提供できないと指摘した。

このような新しい小売りの形を日本の消費者にも届けるため、アリババグループは技術を提供する用意があるとソング氏は説明。また、アリババクラウドでは日本にデータセンターを設置しており、日本のユーザーのデータは日本国内から出すことはないとした。また、同社はあくまで顧客がデータを活用するための技術を提供し、ユーザーのデータに触れることはないと強調。国際的なデータ保護の基準に準拠していることを、外部監査により証明しているとした。

アリババ創業者のジャック・マー氏が提唱

同社は、中国でEC最大手のアリババ傘下で、クラウドサービスを提供している。アリババが運営するECサイトを支えると同時に、他の企業に対してもクラウド基盤を販売しており、中国ではクラウドの市場シェア首位と言われる。2016年12月には日本市場にも進出し、日本ではソフトバンクとアリババグループの合弁会社・SBクラウドを通じてサービスを提供している。アリババグループが「ニューリテール」と呼ぶ戦略は、16年末に同社トップのジャック・マー氏が提唱。小売りというビジネスに最先端のITを導入することで、ECの顧客体験を向上させると同時に、オフラインの実店舗にも成長をもたらすという考え方だ。

ソング氏は「オンライン販売では、ユーザーは商品を手に取ったり試したりすることはできなかった。顧客体験にボトルネックがあった」と話し、小売業におけるECは万能ではないことを強調する。また、「顧客はより賢明になっており、顧客獲得コストが増大している」とも指摘。ECサイト間の競争が激化し、値下げやキャンペーンの応酬が続いているが、ECでも価格だけでなくより優れた顧客体験の提供が求められるようになっていると説明した。

一方の実店舗では、店舗をもつことや人員をおくこと自体に大きなコストがかかるほか、店舗ごとに十分な在庫を確保しなければ機会損失を招くことから、ビジネスの効率性では、そもそもの構造としてECには勝てない部分がある。

アリババの事業はECの普及を追い風として急成長したが、ソング氏は「アリババはこの波に乗るだけでは満足しない」と述べ、ITを活用したニューリテールを実現することで、オンラインとオフラインの両方で顧客に優れたショッピング体験を提供していくとした。

小売業界においては、店頭とECで、取り扱い商品や会員制度を統合する「オムニチャネル」戦略がここ数年のキーワードになっている。ニューリテールはオムニチャネルと共通する部分も多いが、両チャネルで同じサービスを提供することに加えて、新たなビジネス形態や顧客体験を体現する点に重点が置かれている。

例えば、ECサイト「タオバオ」では、タオバオに出店するブランドに対し、そのブランドの商品を体験できる実店舗の展開を支援するサービスを提供しているという。どの地域でどの商品に需要があるかは、ECで蓄積したデータを分析することで弾き出せるため、ブランドは「最も売れる場所」に体験型店舗を出店できる。また、在庫や物流に関しては、アリババが提供するECと共通のインフラを活用できるので、出店コストを最小限に抑えられる。

別の例として、アリババが出資する中国のスーパーマーケット「ヘマ」では、店舗を訪れた顧客は、商品のQRコードをスマートフォンで読み込むことで、ECサイト同様に詳細な情報を得ることができるほか、すぐに必要でないものはECサイト側のカートに入れ、後で自宅で受け取ることもできる。

また、店頭にあるすべての商品はECサイトを通じて顧客が自宅から注文可能。店内を巡回する大勢のスタッフが即座に商品をピックアップし、同店では近隣エリアへ「30分以内のお届け」をアピールしている。

数十人のスタッフが店内を巡回

ソング氏は、ニューリテールの実現には、ビジネスとデータの「ハブ」を構築することが必要と強調する。小売企業内には、販売や物流など、要求の異なるさまざまなシステムがあるが、それらが統合されず「サイロ」化した状態だと、統一された体験を顧客に提供できない。データについても同じことが当てはまり、ECと実店舗各店の顧客情報だけでなく、気象情報や交通情報といった外部データについても一元的に利用できる環境がなければ、優れたサービスは提供できないと指摘した。

このような新しい小売りの形を日本の消費者にも届けるため、アリババグループは技術を提供する用意があるとソング氏は説明。また、アリババクラウドでは日本にデータセンターを設置しており、日本のユーザーのデータは日本国内から出すことはないとした。また、同社はあくまで顧客がデータを活用するための技術を提供し、ユーザーのデータに触れることはないと強調。国際的なデータ保護の基準に準拠していることを、外部監査により証明しているとした。