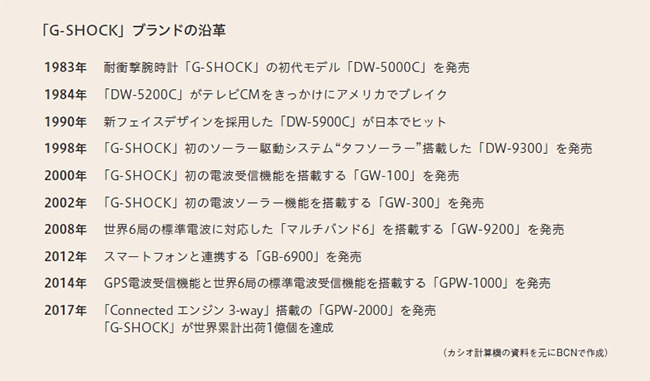

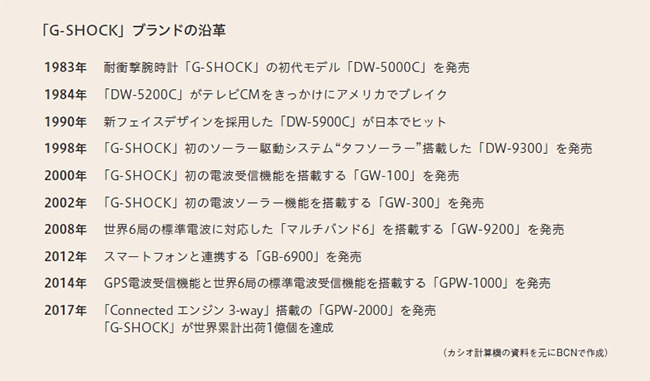

1983年に「壊れない時計」をコンセプトに誕生した耐衝撃腕時計「G-SHOCK」。今年で35周年を迎えるブランドだが、その過程は一直線ではなかった。ファッションアイテムとしてブランドを確立した90年代、原点に立ち返り耐久性や時計本来の価値を改めて追求した00年代、スマートフォン連携や時刻取得システムの革新によって時計の新たな可能性に挑戦する10年代。時代によって変容を遂げてきた「G-SHOCK」が次に向かう先を、黎明期から開発・マーケティングに携わってきたカシオ計算機の増田裕一専務に聞いた。

取材/道越一郎 BCNチーフエグゼクティブアナリスト

文/大蔵 大輔、写真/松嶋 優子

「G-SHOCK」のこれからを語る増田裕一専務

カシオが狙っているのは、スマートウォッチとスポーツウォッチの中間だ。例えば、17年に発売した「Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F20」は、“地図”にピンポイントでフォーカスをあて、カシオならではのアプローチを試みる。

多くのスマートウォッチが目指しているのは、“小型のスマートフォン”という立ち位置。いうなれば万能腕時計だが、地図だけに特化することで思い切った仕様にもトライできる。「WSD-F20」には、低消費電力GPSを用いたオフライン地図表示というオンリーワンの機能をもたせた。

Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F20

「地図をコアに新たなカテゴリがつくれないか模索している。近頃、評判がよかったのはゴルフや釣り。他のスマートウォッチでも地図表示は可能だが、“耐久性がある”というイメージの強いカシオだからこそ、ユーザーにピンポイントで訴求しやすい」。

また、カシオはソーラー充電とマニュアル充電のハイブリッドシステムの実装も進めている。この二つの充電方式を両立させると、電力消費が大きい活動量計や地図表示の機能が充電切れで使えなくなっても、時計の本質である時刻表示はローパワーなので消えないのだという。

実現すれば、「時刻が常時点灯していないのは不便」というスマートウォッチ特有の不満を解消することができる。こうした技術は長年デジタル時計を設計してきたカシオならではのもの。スマートウォッチだけを開発するメーカーには、なかなか実装が難しいそうだ。

カシオの強みをどう生かしていくか、独自のポジショニングを築くことの重要性を語る増田専務

「G-SHOCK」の開発における方向性として挙げたのは、素材や構造でイノベーションを起こすことだ。「耐衝撃性という前提があるので、ボタンの操作性などを犠牲にしていることもある。こうした今までは仕方ないとされていた部分についても、素材や構造を見直すことで解決できるのではないか」。

理想は世界中で支持を得ている、ジーンズだ。「同じ柄のネクタイを着けている人を見るのは嫌ですが、それがジーンズだと、あまり気にしませんよね。これはジーンズのシンプルな機能性が認められているから、そして定番スタイルとして受け入れているからです」。「G-SHOCK」が目指している理想も、耐衝撃性という本質はブレずに世界中で定番として定着させることだ。

「G-SHOCK」の試行錯誤は、頭打ちになりつつある現在のデジタル家電のカテゴリでも学ぶことが多いかもしれない。次から次に更新されるテクノロジーを受け入れつつも、本質は貫き通す。50周年に向けて「G-SHOCK」の歩みは止まらない。

取材/道越一郎 BCNチーフエグゼクティブアナリスト

文/大蔵 大輔、写真/松嶋 優子

狙いは「スマートウォッチ」と「スポーツウォッチ」の中間

15年頃に登場したスマートウォッチは、次世代のスタンダードになると期待されていたが、このところ、少しトーンダウンしているように感じる。増田専務は、現在のスマートウォッチは多機能による差異化は難しいとみている。異業種からの参入も多く、従来のデジタル時計より競合の数は多い。かつて多機能デジタルで一世を風靡したカシオだからこそ、生き残るためには独自のポジショニングを築くことが重要だと語る。

「G-SHOCK」のこれからを語る増田裕一専務

カシオが狙っているのは、スマートウォッチとスポーツウォッチの中間だ。例えば、17年に発売した「Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F20」は、“地図”にピンポイントでフォーカスをあて、カシオならではのアプローチを試みる。

多くのスマートウォッチが目指しているのは、“小型のスマートフォン”という立ち位置。いうなれば万能腕時計だが、地図だけに特化することで思い切った仕様にもトライできる。「WSD-F20」には、低消費電力GPSを用いたオフライン地図表示というオンリーワンの機能をもたせた。

Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F20

「地図をコアに新たなカテゴリがつくれないか模索している。近頃、評判がよかったのはゴルフや釣り。他のスマートウォッチでも地図表示は可能だが、“耐久性がある”というイメージの強いカシオだからこそ、ユーザーにピンポイントで訴求しやすい」。

また、カシオはソーラー充電とマニュアル充電のハイブリッドシステムの実装も進めている。この二つの充電方式を両立させると、電力消費が大きい活動量計や地図表示の機能が充電切れで使えなくなっても、時計の本質である時刻表示はローパワーなので消えないのだという。

実現すれば、「時刻が常時点灯していないのは不便」というスマートウォッチ特有の不満を解消することができる。こうした技術は長年デジタル時計を設計してきたカシオならではのもの。スマートウォッチだけを開発するメーカーには、なかなか実装が難しいそうだ。

カシオの強みをどう生かしていくか、独自のポジショニングを築くことの重要性を語る増田専務

「G-SHOCK」の開発における方向性として挙げたのは、素材や構造でイノベーションを起こすことだ。「耐衝撃性という前提があるので、ボタンの操作性などを犠牲にしていることもある。こうした今までは仕方ないとされていた部分についても、素材や構造を見直すことで解決できるのではないか」。

理想は世界中で支持を得ている、ジーンズだ。「同じ柄のネクタイを着けている人を見るのは嫌ですが、それがジーンズだと、あまり気にしませんよね。これはジーンズのシンプルな機能性が認められているから、そして定番スタイルとして受け入れているからです」。「G-SHOCK」が目指している理想も、耐衝撃性という本質はブレずに世界中で定番として定着させることだ。

「G-SHOCK」の試行錯誤は、頭打ちになりつつある現在のデジタル家電のカテゴリでも学ぶことが多いかもしれない。次から次に更新されるテクノロジーを受け入れつつも、本質は貫き通す。50周年に向けて「G-SHOCK」の歩みは止まらない。

■プロフィール

増田裕一

1954年神奈川県生まれ。78年に慶應義塾大学工学部を卒業後にカシオ計算機に入社。「G-SHOCK」の立ち上げから事業に携わり、2006年に執行役員、09年に取締役、14年に専務執行役員に就任。現在も時計事業部長として「G-SHOCK」をはじめとする時計ブランドを統括する。

増田裕一

1954年神奈川県生まれ。78年に慶應義塾大学工学部を卒業後にカシオ計算機に入社。「G-SHOCK」の立ち上げから事業に携わり、2006年に執行役員、09年に取締役、14年に専務執行役員に就任。現在も時計事業部長として「G-SHOCK」をはじめとする時計ブランドを統括する。

◇取材を終えて

G-SHOCKの復活劇をみるにつけ、ここにデジタル家電復活のヒントがあるように思えてならない。デジタル技術だけで差別化は困難で価格下落は避けられず、結局消耗戦を強いられる。しかし、デジタル製品にアナログ技術を組み合わせ、モノとしての魅力を獲得できれば、世界市場でも十分戦える製品を生み出せる、ということだ。(柳)

G-SHOCKの復活劇をみるにつけ、ここにデジタル家電復活のヒントがあるように思えてならない。デジタル技術だけで差別化は困難で価格下落は避けられず、結局消耗戦を強いられる。しかし、デジタル製品にアナログ技術を組み合わせ、モノとしての魅力を獲得できれば、世界市場でも十分戦える製品を生み出せる、ということだ。(柳)