嫉妬心が火をつけたアーティストへの転身――第327回(上)

奥田雄太

アーティスト

構成・文/小林茂樹

撮影/笠間 直

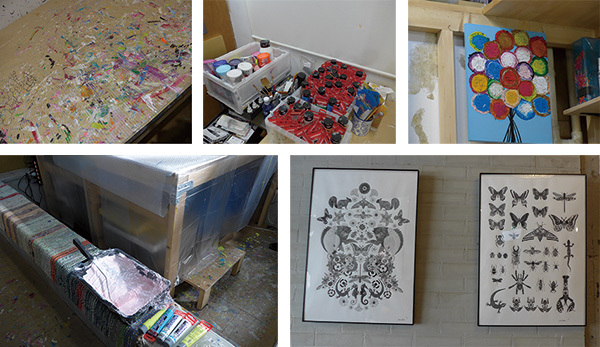

2023.2.20/神奈川県川崎市のアトリエにて

週刊BCN 2023年5月1・8日付 vol.1967掲載

【川崎発】「アーティスト」と聞いて、あなたはどんなイメージを抱くだろうか。おそらく多くの人は、天才とか孤高とか、ちょっと変わったタイプを想像するのではないか。でも、今回登場する奥田雄太さんは、ビジネスマインドも兼ね備えたアーティストだ。アトリエでは多くのアシスタントを擁して創作活動を行っているが、雄太さんはアシスタントを単なるマンパワーとして捉えず、一人でも多くアートの世界で自立できるようにという思いも抱く。「芸術では食えない」という“常識”を覆そうとしている。

(創刊編集長・奥田喜久男)

自分にとって絵を描くことは

ストレス解消の解毒剤

奥田喜久男(以下、喜久男) 雄太さんは「アーティスト」として活動されていますが、それは画家とは異なるものなのですか。奥田雄太(以下、雄太) そうですね。平面に描く絵だけにとどまらず、それが立体になっていくかもしれませんし、音楽に表現が変化していくかもしれません。そういう可能性を包含したものとして、アーティストという言葉を使っています。

喜久男 絵画だけに限定せず、もっと広いフィールドで活動すると。それで、何歳くらいのときからアーティストを目指したのですか。

雄太 27歳のときです。

喜久男 いま、まだ35歳ということですから、それほど昔のことではないですね。そこに至るまでどんな経緯があったのでしょうか。

雄太 絵を描くことは子どもの頃から大好きでしたが、自分が画家やアーティストになるなどと考えたことはありませんでした。職業として画家を選ぶことは、宇宙飛行士になるくらいハードルが高く、可能性の低いことだと思っていたんです。

高校時代にはファッションに興味を抱き、卒業後は愛知の専門学校に2年間通った後、イギリスに留学してデザインの修士号をとりました。

喜久男 ということは、当初はファッションデザイナーになろうと考えておられたのですね。

雄太 帰国後、自分のブランドを立ち上げようとしたのですがうまくいかず、一度きちんと就職しようと考え、TAKEO KIKUCHIでデザイナーとして働くようになりました。

喜久男 素人目には、デザイナーとアーティストは、近い位置にあるような感じがしますが。

雄太 私にとってのデザイナーの仕事は、自分の個性を殺してミッションをこなすというものでした。タイプにより、そうしたことが得意なデザイナーもいますが、私にとっては大きなストレスでした。だからアーティストに転身して、本当にやりたいことをやろうと考えたわけです。

喜久男 アーティストのほうが、いわば自律的であるわけですね。

雄太 実は、TAKEO KIKUCHIに入って間もなく、会社の先輩に自分の絵を見せる機会がありました。するとその先輩は、入社直後の私に「デザイナーを辞めて、絵を描け」と言ったんです。

もちろん、すぐに会社を辞めるわけにはいきませんから、多忙なデザイナーの仕事をこなしながらコツコツと絵を描き続けましたが、その先輩にかまわれなかったら絵を描かなくなったかもしれないし、また当時の私にとって、絵を描くことがストレスに対する解毒剤になっていました。

「1年間死ぬ気でやってできない

ことは10年かけてもできない」

喜久男 でも、アーティストのイメージはファッションデザイナーよりも漠然としており、失礼ながら「それで食べていけるのか」と思ってしまいます。周囲の反対はありませんでしたか。雄太 もちろんありました。

喜久男 それでもアーティストに転身して絵を描こうとした理由は?

雄太 嫉妬ですね。

喜久男 嫉妬?!

雄太 結婚前に鹿児島に住む妻の父から、私と同世代の画家志望の方を紹介されました。当時の私はデザイナーとしてバリバリやっていましたから、義父から「彼が東京に出て、何か困ったことがあったら面倒を見てあげてくれ」と頼まれたわけです。ただ、彼の作品集を見せてもらうと、絵は上手なのですがアーティストとしては不安を感じました。

ところがその後、東京でその人の作品の展示を見に行ったところ、彼のファンだという方が絵を買っていくのを目の当たりにしました。他人の絵にもかかわらず、絵が売れるシーンを初めて目撃して鳥肌が立ちました。そのくらい、とてもうらやましかったんです。

喜久男 その嫉妬心が、気持ちに火をつけたと。

雄太 やりたいことをやりたいという、自分の気持ちに気づいてしまったんですね。

喜久男 それが27歳のとき。

雄太 そうですね。結婚してまだ間もない頃でした。特に父は、せっかくロンドンにまで留学させたのにと、デザイナーからアーティストに転身することに大反対でした。私がデザイナーになるための学費や滞在費を出してくれたのですから、父の言うことは正論ですよね。ところが、妻は「いつそう言うのかと思っていた」と。「1年ぐらいは私が生活の面倒を見ます。そのかわり、本気でやってほしい」と言ってくれたのです。

喜久男 奥様は、雄太さんの気持ちを感じ取っておられたのですね。

雄太 父は彼女の顔に免じて、1年間は目をつぶると言ってくれました。ただし「1年間死ぬ気でやってできないことは、10年かけてもできない」とも言われました。

喜久男 それは至言ですね。

雄太 それで1年間死ぬ気でやって、デザイナー時代の収入を得ることができなければ、絵はきっぱりやめろと命じられました。

喜久男 デザイナーのときは、どのくらいの収入があったのですか。

雄太 あの業界の給与はあまり高くないので、350万円くらいですね。

喜久男 それでも、絵が売れなければその目標も達成できませんね。

雄太 はい、絵は簡単には売れませんでした。本来、展示した絵をお客さんがその場で買ってくれるというのが理想です。でも、なんとしても、1年で350万円稼がなければなりません。そこで、絵を使って収益を上げる方法を必死で考えました。

喜久男 それはどんな方法ですか。

雄太 いろいろやりましたがその一つが、絵を使ったグッズづくりでした。展示会場に、絵とともにそのポストカードを置きました。実は、ポストカードを会場に置くなんてカッコ悪いことだと思っていました。でも、そこに意味があれば、それを置く必然性が生まれます。当時は、モノクロの絵で色を表現する「カラフルブラック」というコンセプトを打ち出しており、そのワークショップで塗り絵をしてもらったのです。

喜久男 塗り絵をするためのポストカード!

雄太 もともとデザイナーですから、こうしたモノづくりは得意です。そしてデザイナー時代から友達は多いほうでしたから、1週間で100人くらいは会場を訪れてくれます。アーティストでありながら、そうしたマネタイズの方法を考えられたのは、厳しい商売人だった父の影響があったのだと思います。

喜久男 それで売上目標は達成できましたか。

雄太 達成できました。

喜久男 それは立派ですね。一般に、芸術家気質と商売のセンスは相容れないイメージがありますが、雄太さんの場合はそれを両立されてきたのですね。後編では、そのあたりを含め、もう少し深掘りしてうかがいます。(つづく)

心に響く人生の匠たち

「千人回峰」というタイトルは、比叡山の峰々を千日かけて駆け巡り、悟りを開く天台宗の荒行「千日回峰」から拝借したものです。千人の方々とお会いして、その哲学・行動の深淵に触れたいと願い、この連載を続けています。

「人ありて我あり」は、私の座右の銘です。人は夢と希望がある限り、前に進むことができると考えています。中学生の頃から私を捕らえて放さないテーマ「人とはなんぞや」を掲げながら「千人回峰」に臨み、千通りの「人とはなんぞや」がみえたとき、「人ありて我あり」の「人」が私のなかでさらに昇華されるのではないか、と考えています。

※編注:文中に登場する企業名は敬称を省略しました。

Profile

奥田雄太

(おくだ ゆうた)

1987年、愛知県犬山市生まれ。2010年、イスティチュート・マランゴーニ(ロンドン)ファッションデザインコース修了。デザイナーとしてTAKEO KIKUCHIでの4年間の勤務を経て、16年からアーティストとして活動。19年、KIRIKO the MUSEUM(東京)、Ellipse Tokyo、20年、eplus LIVINGROOM CAFE&DINING(東京)、Gallery 201(東京)などにて個展多数。18年、Homage(SansiaoGallery / 香港)、19年、アート台北(台湾)、20年、artTNZ(TERRADA ART COMPLEXⅡ / 東京)など、グループ展やアートフェアに多数参加。23年、『奥田雄太作品集 Circulation』(求龍堂)を出版。